こんにちは。くまの(Kumano@Rpgmg)です。

多くの人の心に制限をかけているものがあります。

気付かぬ内に人はその制限を増やしていきます。制限をかけるのが正しいと思い込んでいるからです。

実際は増える程に心を抑圧し、息苦しくなっていきます。

今回の記事では、心を自由にするための方法や考え方について書いていきます。

- 心に制限をかけて苦しくしているものは自分の心の白い部分(超自我)

- 白い心の取り扱い方は?

- 白い心を増やしすぎる問題は?

- どうすれば自由な心になるのか?

お心に制限をかけているのものについて

制限をかけているのは心のどの部分か?

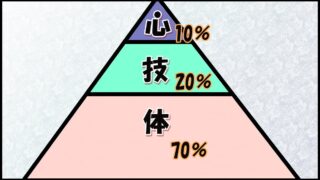

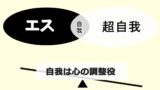

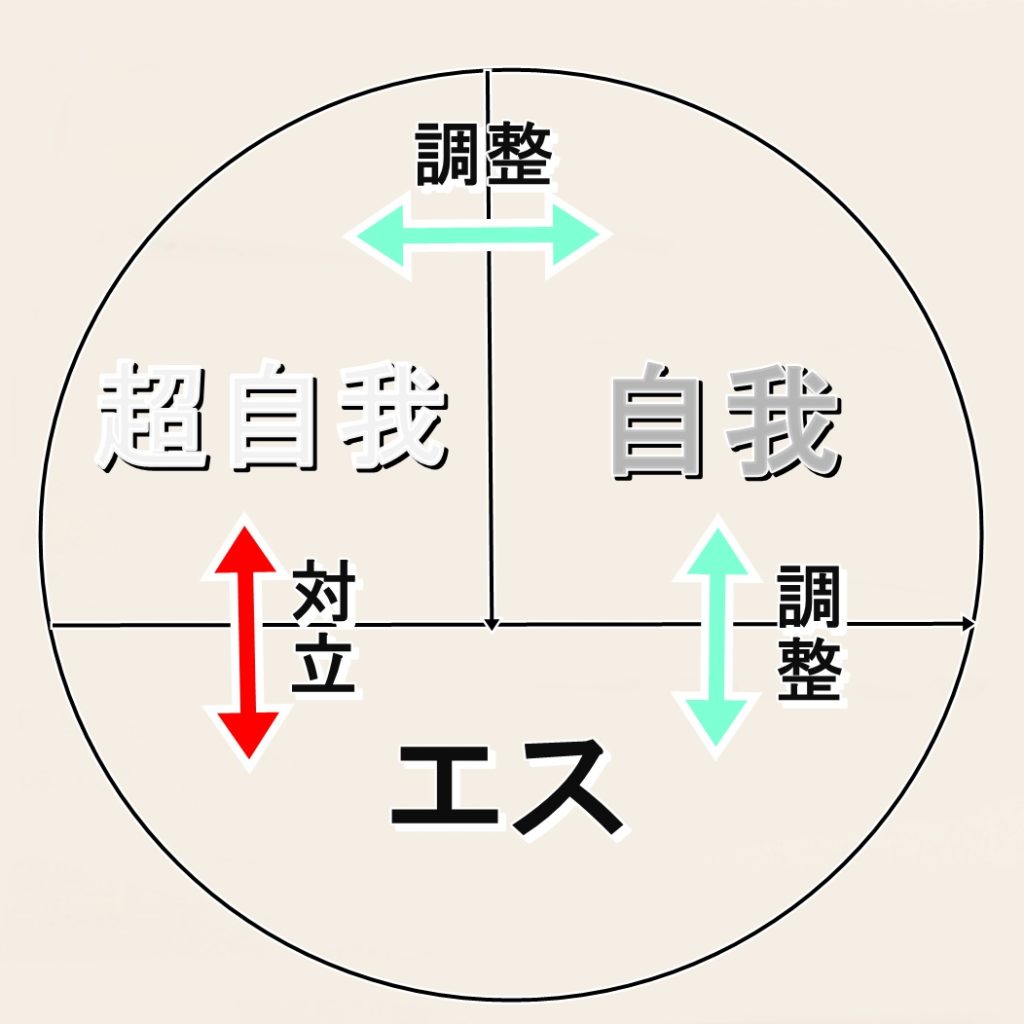

オーストリアの精神医学者ジークムント・フロイトは、人間の心を3つの構造に分けています。

- エス:本能や欲求など、心の中の本能的な欲求や生理的な衝動を持つ部分(黒い心のイメージ)

- 自我:エスと超自我を調整する部分。ここが「自己」だと認識されている(グレーのイメージ)

- 超自我:道徳的で正しい理想を追い求める部分(白い心のイメージ)

この3つの内、心に制限をかけているのは白い心の部分である超自我です。

超自我は、社会に適応出来るなどのメリットがある一方、必要以上に制限をかけて息苦しくなるというデメリットがあります。

「外部から」と「内部」からの制限

超自我が心に制限をかけるパターンとして、大きく分けて2つの要因があります。

- 外部からのもの

- 内部からのもの

です。

1.外部からのもの

子供の頃受けたしつけ、学生時代に学んだもの、社会に出てから必要と感じたものなどです。

過去のものもあれば、現在の環境からのものもあります。

子供の頃のしつけならば、いい子にしていなければ叱られる等です。現在の環境なら、職場で自己犠牲をしなければ責められるといったことが考えられます。

2.自分で作り出したもの

理想の自分になるため、周囲に良く見られたいため、など自分の心が求めているものです。

承認欲求に起因します。人に認めてもらいたいから、納得出来る自分で在りたいから超自我を増やすという感じです。

心に制限をかける超自我の取り扱い方

超自我にも役割がある

不自由という基礎の上に自由は成り立つ

完全に自由になりたい、体の動きに制限をかけるもの全てがなくなればいい、と思ったとします。

ですが、重力がなければ移動すら不自由になります。

法律があるから不自由なんだと感じたとしても、全く法律がなくなればどうなるでしょうか?

外に出れば強盗に遭い、銃で撃たれるような世界になるかもしれません。そうなれば外出すら思うように出来なくなり、不自由な生活になります。

これと同じように、心の自由を得るためには多少の制限がベースになります。超自我の部分があるから、社会のルールや道徳が成り立ち、生活しやすくなっています。

なので、心の制限全てが悪いというわけではありません。

超自我の取り扱い方

子供の頃にコンセントに針金を突っ込んで、体が吹っ飛ぶ程に叩かれたり等、命にかかわるような出来事で、かなり厳しく躾をされる場合があります。

その経験がトラウマやインナーチャイルドの一部になることもあります。

初期の教育はトラウマを利用しているとも言われます。悪いこと(いたずら)をすれば嫌なこと(しかられる)があるからやめようとかそういうもので、ペットへの躾と同じようなものです。

学校に行き、規則を守り良い子でいるような教育を受けます。

そうして超自我の制限はどんどん大きくなります。子供の頃は自分で正しく判断出来ないので、厳しく不自由にされているという面もあります。

なので、自分で物ごとを判断出来るようになれば、少しずつ超自我の制限を解いていくのが理想です。超自我で縛られていたのは幼くて判断力不足なことが原因なので、判断できるようになれば超自我は減らしていくのが自然です。

ですが実際は、年齢を重ねるごとに超自我の制限を増やしている場合がほとんどです。

超自我の制限を増やす理由

何か問題が起きると、多くの人は超自我の制限を増やす事で問題の解決をしようとします。

不安を感じた時に「きちんと〇〇をしていないから不安になるんだ、ちゃんとしよう」と思って実行するのもそうです。

〇〇をしなければいけない、努力をしなければいけないというのは、超自我によるものです。

それは、子供の頃から「○○出来るようになりなさい/しなさい」と躾られているのが原因の1つです。努力や我慢の結果、達成出来れば褒められた、問題の解決に繋がった、という経験からきています。

何か上手くいかないことがあれば、努力したり我慢すれば解決すると学習しているのでそうなります。

これは正しいように感じますし実際に上手く行く例も多くあります。

これの何が問題なのかと言えば、意識と無意識のズレが生じ、偽りの自分を生きてしまうことです。偽りの自分を生きることは自分への虐待で、運も悪くなるのでお勧めしません。

超自我を増やす問題ー「意識と無意識の不一致」

エスを無意識に抑圧し、超自我を意識する問題

正しくありたい・成長したいと思うと、欲求や本能であるエスを無意識に抑圧しがちです。そして理想の部分である超自我を意識します。

これで発生する問題としては

- 意識と無意識のズレが大きいほど心が辛い

- 抑圧した部分がリバウンドし、もっと苦しくなる

- 自分の欲求を押さえ過ぎるのは自分への虐待

- 意識と無意識がズレると行動がスムーズにいかないので不自由

といったことが挙げられます。

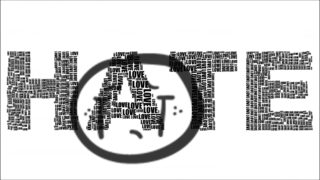

白い心である超自我がメインになれば、心がキレイになると思われるかもしれません。ですが、心の統制がとれておらず、ごちゃごちゃして却って汚い心の状態にさえなります。

人の心は白・黒が同じ量だけあります。白い心ばかり使っていると黒い心ばかりが自分の中に残ります。黒の心を抑圧してもイライラがつのります。

自分の黒い部分を認める作業は辛いかもしれません。ですが抑圧していてはいつまでもそのままです。

無意識を知り、それに対してどうマネジメントしていくかを考えていかなければいけません。

自分が抑圧している黒い部分を認める方法でお勧めなのは、嫌な気持ちが浮かんだ時に否定も肯定もせず挨拶をすることです。

例えば、「あいつばっかりいい思いしてズルい」という気持ちが浮かんで、嫌だ、こんなことを思ってはいけないと抑圧するのではなく「あいつばっかりいい思いしてズルいという自分の気持ち、こんにちは」と挨拶します。

繰り返していけば、まあ仕方ないか→これも自分かもと、少しずつ認めていけるようになります。

意識と無意識のズレを少なくするためには

使っている言葉を分析していく

何気なく使っているつもりの言葉でも、自分の気持ちを表している場合は多いものです。なので、使っている言葉のイメージを分析すれば自分の無意識がつかめてきます。

言葉に影響されて人間の脳は動いているものです。使っている言葉で心の制限が見えることがあります。

例としては、離れることを「逃げる」と言ったり、区別を「差別」と言ったりといった物があります。

ある「事実」や「単なる出来ごと」に対し、良し悪しが含まれる言葉になっている場合は、心の制限が関係しているかもしれません。

体感を大切にしてみる

体調が悪くない事が前提です。

朝起きた時に何故か虚しい気持ちになり体がだるい、行きたい場所のはずなのに足が重いなどといったことがあります。

理由が分からないのに嫌な体感がある時は無意識が抑圧されているかもしれません。その体感を元に、何に制限がかかっているのか考えてみて下さい。

心の自由を得るためには?

超自我の制限を少なくし、意識と無意識のズレをなくしていくことが心の自由です。

無意識を認めその気持ちを受け入れると、

「怠惰になる」

「ダメ人間になってしまう」

という心配があるのかもしれません。

あるがままの自然な心は、意外な程に働き者です。

超自我の理想に従って頑張って働いている状態よりも、1.5倍~2倍くらいは働き者と思われます。

その上自分の心が統一されてスムーズに動けるので、これまでよりも楽な気持ちで多くの仕事(やりたいこと)が出来るようになります。

まとめ

- 心は超自我によって制限される

- 超自我とはいわゆる「白い心」の部分

- 自由のためには多少の不自由が必要なので超自我=悪ではない

- 「良い子」になれば問題が解決したという経験が、制限を増やす原因

- 超自我は成長と共に適度に抑えていく方が良い